Поделиться с друзьями:

Новости

США : Reston, Virginia.

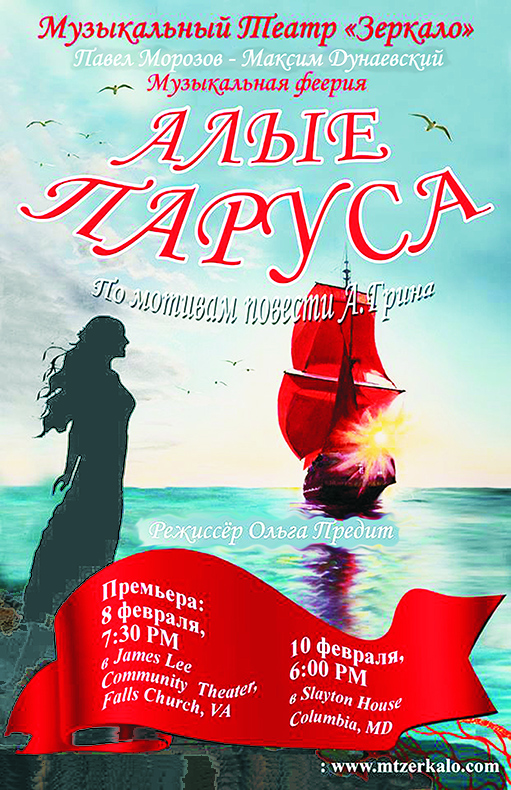

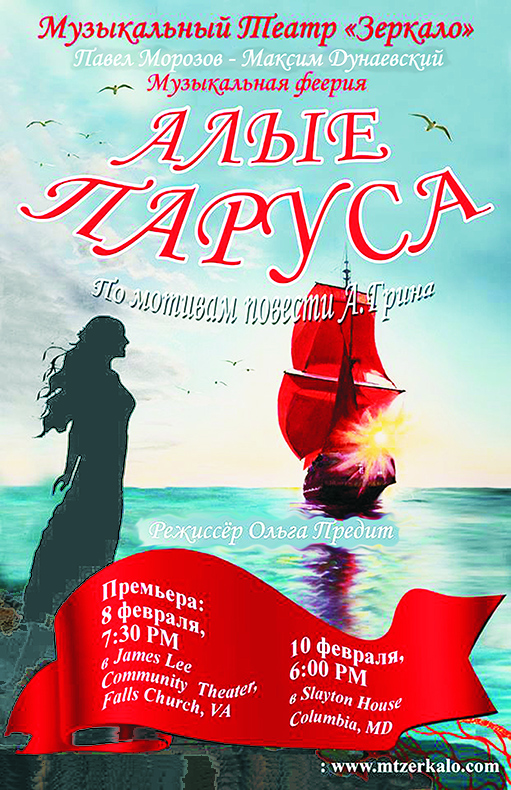

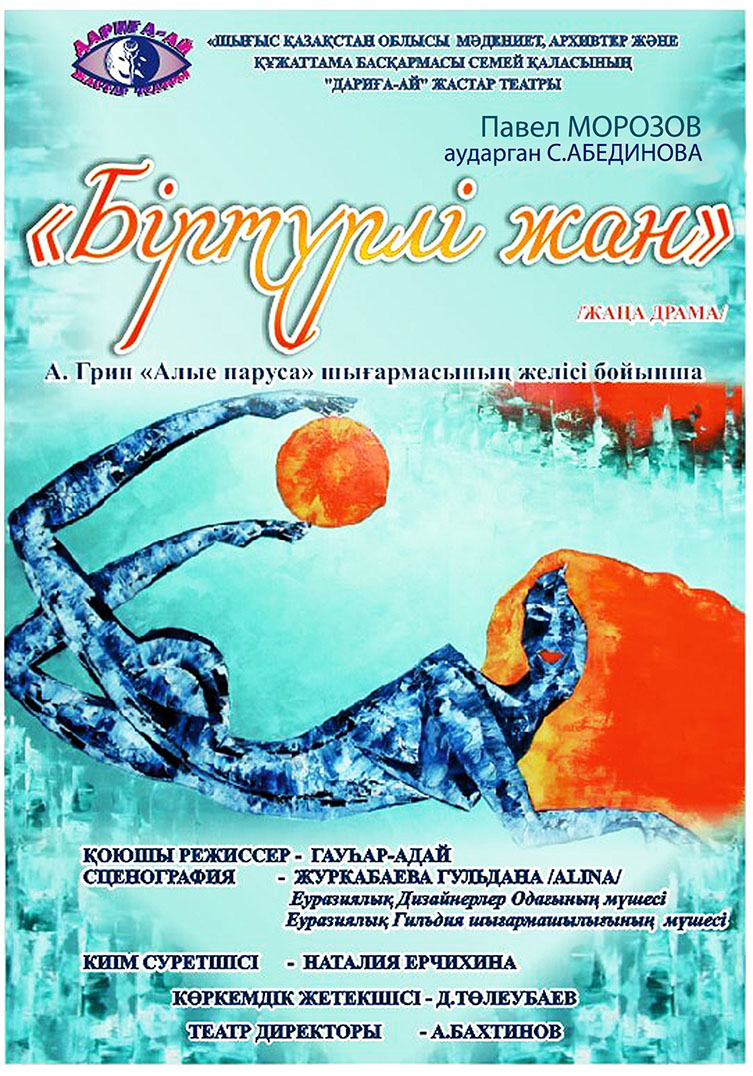

8 февраля 2019 г. премьера феерии "Алые паруса по пьесе П.Морозова "АССОЛЬ" . Музыка - Максима Дунаевского

"Май нейм из Маня" А.Каневский

США : Reston, Virginia.

8 февраля 2019 г. премьера феерии "Алые паруса по пьесе П.Морозова "АССОЛЬ" . Музыка - Максима Дунаевского

Людмила Фрейдлин,

театральный критик, журналист

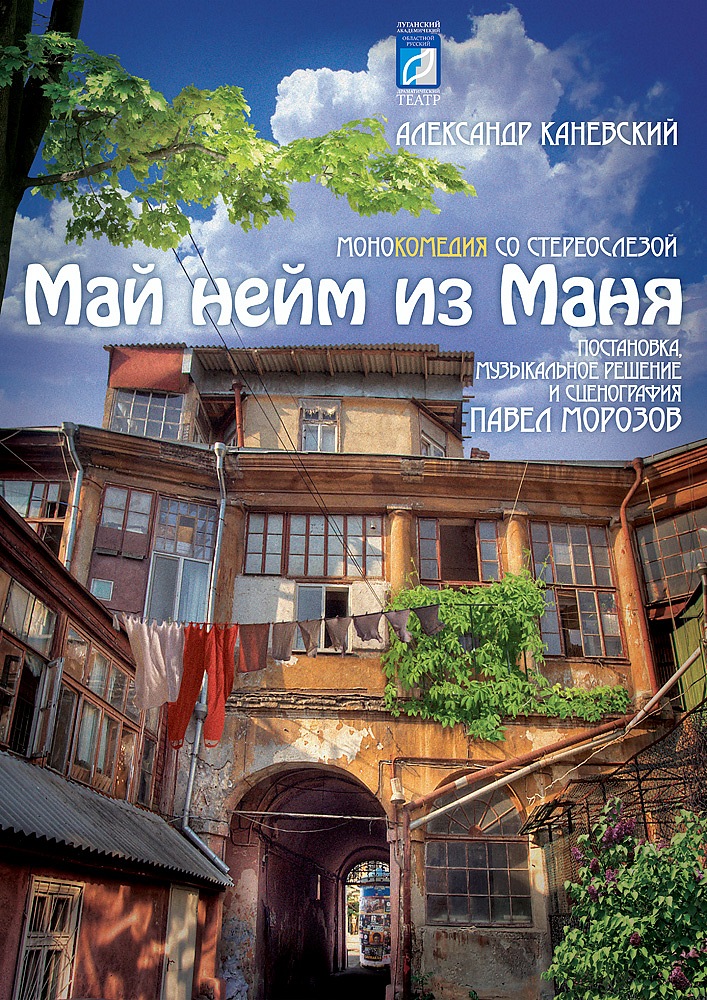

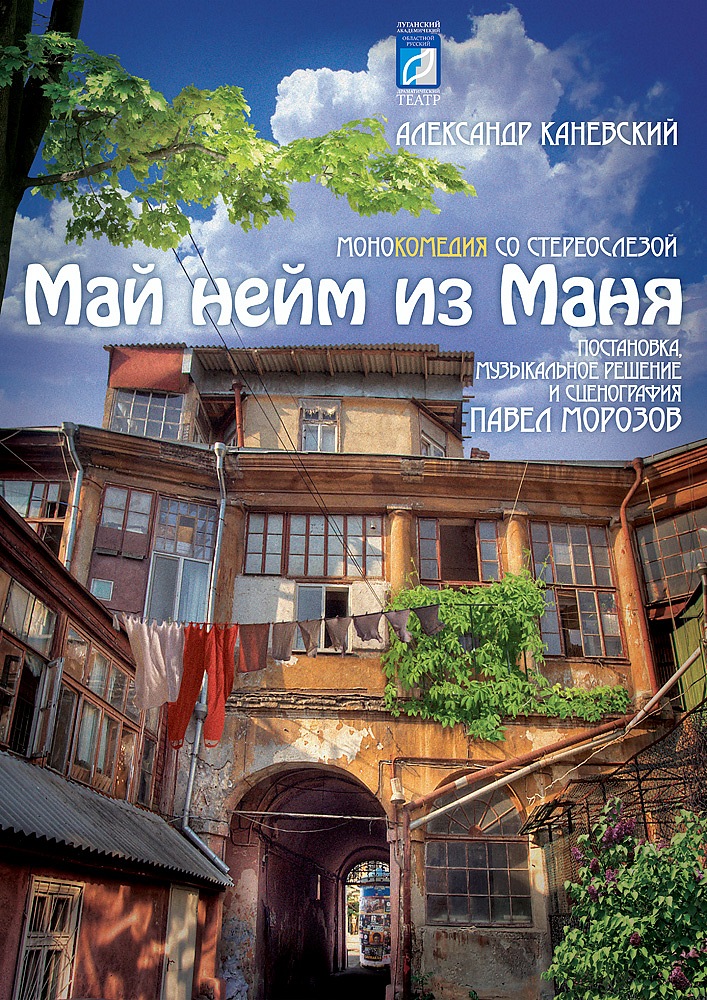

Да наше это все, о чем речь! Хотя действие спектакля «Май нэйм из Маня» происходит в Одессе (довоенной и послевоенной), эти густонаселенные дворики, видавшие виды железные лестницы и тесно стоящие квартирки вы и до сей поры увидите (в немалом количестве). Артист Павел Морозов играл моноспектакль по трагикомической повести Александра Каневского. Художник Юрий Сопов соорудил выгородку с большой фотографией современной типовой высотки. Когда ее окна поворачивают тыльной стороной к нам, с этими самыми двориками и их обитателями можно познакомиться поближе. С бородатым моряком, любящими супругами Тезой и Лешей, их дочкой Мариной и бабой Маней.

И кто ж такую бабу Маню не встречал хоть раз! Тем более на юге, где уравновешенность и сдержанность не являются родовыми чертами местных жителей. И бойкая эта одесситка, простодушная, шумная, душой болеющая за ближних и дальних, – изумительный человеческий экземпляр, с которым находишь родственные черты. А когда она красочно описывает, как ее больные почки давят на печень, печень – на диафрагму, а та – на всю ее жизнь, ну как тут не поверить! Мы все то же самое испытываем, когда судьба преподносит нам сюрпризы.

Павел Морозов то рассказывает истории из скудной, но не скучной жизни одесситов, то создает блиц-портреты персонажей, и говорит он в той же заполошной манере, в какой общаются герои Каневского. То есть рассказчик тоже из этого двора, впитавший цветистость и соль тамошней речи, закаленный приморским солнцем, любопытный ко всему, что происходит рядом. Потому что посторонних во дворе нет. И никто не стесняется вывешенных на всеобщее обозрение некрасивых шмоток, именуемых в те времена нижним бельем. И среди них – красные рейтузы как знамя людей, не сдающихся ни при каких катаклизмах.

Артист рассказывает эту головокружительную историю как-то не очень по-актерски: не контролируя своих чрезмерных эмоций, не снижая градуса переживаний за население маленькой планеты «одесский дворик». Ему, Павлу Морозову, трудно отвлечься от событий в Луганске и вообще на Украине («в Украине» – не легче). Нам же всем невозможно воспринимать историю бабы Мани и ее соседей как «зарубежную». Украина-то всегда была наша. Не в том смысле, что нам принадлежала, а в том, что была у нас много десятилетий общая родина и общие помыслы (замечу в скобках, что на Киевской киностудии, чьи картины привлекали миллионы зрителей, работали не только Гресь и Ильенко, но и Параджанов, Быков, Балаян, Итыгилов…).

Короче говоря, повесть о временах прошедших задевает чувства сегодняшних зрителей с необыкновенной остротой, и, когда луч света выделяет среди старых снимков групповое фото обитателей одесского двора, особенно щемит сердце: здесь не просто свои люди, а это мы и есть…

http://teatr-nebo.li...urnal.com/42855.html

"Май нейм из Маня" Павла Морозова.

Александра Карташева

Моноспектакль со стерео слезой по повести Александра Каневского – режиссерско-актерский опыт Павла Морозова на камерной сцене. Размеры пространства продиктовали режиссеру свои условия. Рамки сцены и зрительного зала ставят перед актером сложную задачу – мизансцены должны быть, с одной стороны, живыми и яркими, дабы не пропасть на фоне выделяющихся мельчайших деталей, с другой, не слишком вычурными, дабы дать зрителю разглядеть и смысл. Эта задача прошла сквозь действо скорее ломаной кривой, чем волнистой сплошной. Но сложно держать все в ежовых рукавицах отточенного мастерства, когда история простой одесситки, рассказанная в спектакле, так близка каждому сердцу единого народа.

Спектакль поставлен по повести А. Каневского «Теза с нашего двора». Одесский дворик с его коренными обитателями. Смерть, жизнь, радость, горе, страсть, любовь, печаль, расставание – обычное течение жизни. Но жизни единой, в равных пропорциях разделенной на всех вне зависимости от национальности, вероисповедания, возраста и социальной иерархии. Однако судьба расставляет преграды таким образом, что единственный выход из лабиринта неприятностей – это переезд в другую страну. Но так ли легко оставить нажитое непосильным трудом наследие духовности и традиций? Или же, оставив лишнее сомнения, с частичкой отчизны в запазухе, продолжить жизнь в другом городе, в другом дворике?

Душевные мытарства, изрядно приправленные одесской колоритностью, создают непревзойденную атмосферу душевной близости, включения в поиск решения, без едкого осадка недослушанности, недосказанности и назойливости. Разнообразие стилистики, палитра характеров, путешествие сквозь поколения создают спектаклю благодатную почву для выбора режиссерских и сценографических решений, а зрителю дают возможность насладиться качественным спектаклям вне зависимости от места действия.

Повесть А. Каневского – это целиком Теза. Женщина, не сгибаемая под перекрестным огнем невзгод, сохраняющая любовь к жизни при любых обстоятельствах. Она солдат верный своему дому, он жена преданная мужу, сильная женщина, готовая простить все, ради любви, она Мать, она Дочь. Что касается спектакля, то главная героиня Павла Морозова - Маня, мать Тезы. Выбор режиссера понятен. Маня проста, по-родственному близка каждому зрителю. Кто не встречал на улицах вот таких громких, полных неутомимой жизненной силы, никогда не скучающих, острых на язык баб Мань?

Но волей или неволей автора красной нитью сквозь спектакль идет Теза. Теза словно Родина-мать, сплотившая всех под одной крышей, зовущая к бою за мирную жизнь. Причина не в сильной пьесе, не в задаче или ошибке режиссера, дело в едином народе, невозможности разделения единой национальности, в невозможности признать Родину по прописке, в отсутствии границы между личностью актера и его задачей. Внутреннее, личное беспокойство Павла Морозова за Родину, за гражданскую войну на Украине, находит выход именно в образ Тезы, застывшей посреди родного двора, не в силах сделать первый шаг к новой жизни. Считывая это внутренне беспокойство актера, зритель выводит для себя генеральную идею спектакля: Родина не местность на карте, не поля, леса и дороги. Родные места – те, где за большим праздничным столом улыбаются родные лица. И даже если они теперь смотрят на тебя с поблекшей фотокарточки, «мертвые сильнее живых».

Фотографии, хранящие счастливые минуты прошлых лет, спрятанные за каждым окном безликой высотки, постепенно превращают неродное, ограниченное пространство в уютный теплый мир воспоминаний не только обитателей одесского дворика. Не всегда различимые лица на старых фотографиях заставляют зрителя приглядываться в поисках знакомого лица, тем самым расширяя метафизическое пространство зала, давая возможность актеру вступить со зрителем в сокровенный диалог.

Моноспектакль Павла Морозова позволяет человеку впервые за долгое время задуматься не о своем эгоистичном «Я» с его "Я-кательными" потребностями. Постановка ставит внутреннюю бессознательную задачу: отстраниться от восприятия реальности как «Я в окружении мира». Выходя из театра, зритель попадает в ожившую реальность, где он, пусть на один вечер, предоставлен своему архитпному сознанию, сформированному его предками, его местом проживания, его семьей, его средой, его страной, его городом, его двором. И, находясь в этом открытом контакте с самим собой, он понимает, что все свое родное можно сохранить, кинувшись и в водоворот новой жизни, если только помнить всегда «Май нэим из Мания!».

http://alexakartashe...ournal.com/9711.html

«Теэза, Лёша, с ними Маня»

Светлана Дзюба , журналист

Почему же именно «Тэза с нашего двора»?

Все вышло совершенно нечаянно. Я 30 лет мечтал поставить моноспектакль, но материала, который позволял бы мне раскрыться в полной мере, так, как я это понимаю, не мог найти. Я хотел разговорный, теплый, человечный материал. И когда «напал» на «Тэзу с нашего двора», я поймал себя на мысли, что все время либо смеюсь, либо плачу. Полгода работал над инсценировкой и привыкал, потому что было невозможно работать – эмоции захлестывали. Это очень сложно - преодолеть их и потом донести до зрителя. Я летом даже немного испугался, что не смогу это поставить. Но потом с осени освоился, преобразовал внутри себя этот материал.

Там такие сочные образы, вот только сегодня три человека сказали: «У нас во дворе была такая баба Маня, которая парила ноги в тазике». И у меня во дворе она была. Сидела на третьем этаже, не выходила из квартиры, парила ноги и кричала через весь двор, сообщая новости. Когда ее не стало, все были в шоке, потому что что-то исчезло. Молодежь не очень это понимает, смеется каким-то шуткам, лежащим на поверхности, но не тем атмосферным, эпохальным вещам, которым мы улыбаемся, и нам одновременно «грустно и легко, печаль моя светла». Когда я в этом материале нахожусь, у меня такое ощущение, что нахожусь в материнской утробе. Мне там легко…

Как Вы подбирали музыку?

30 лет назад я услышал мелодию трубы и просто заболел ею, хотя не знал ни названия, ни имени исполнителя. Спустя много лет, когда я прочитал повесть Каневского, я будто снова услышал эту мелодию, вдруг ощутил, что вот оно, то, что надо. Из интернета узнал, что это Эдди Калверт, американский композитор 60-70 годов прошлого века, «золотая труба», как его называли. И эпоха та же самая… Остальное – две мелодии Паулса – я выбирал нехарактерные для него вещи – и Виктора Соболева из Санкт-Петербурга.

Каков жанр моноспектакля?

Если написать «трагедия» - вы же знаете, зал будет пустой. Увы, у нас так. В пьесе достаточно юмора, и я написал на афишке: «Монокомедия со стереослезой». Это каламбур в стиле Каневского, но на самом деле все так и есть, как говорят философы, «на дне улыбки есть слеза, на дне слезы всегда улыбка». Жизнь продолжается, как бы мы ни любили прошлое, надо жить настоящим, какое бы оно ни было.

Вы довольны постановкой, осуществили то, что задумывали?

Я сделал все, что мог. Материал очень сложный, еще15 лет назад я бы его не потянул. Почему я взял малую форму? Спектаклей по «Тэзе с нашего двора» много, но их делают в основном мюзиклами, с песнями и плясками. А я посчитал, что материал достоин иного. Катарсис никто не отменял, но, к сожалению, его очень мало в последнее время в театрах. Моей задачей было попытаться людей немного всколыхнуть, так же, как этот материал всколыхнул меня…

http://morozov-p-i.n...ss-manyz-Dzuba.html